BepiColombo探査機、地球スイングバイを実施 ~最初で最後の地球接近、みおをみおくろう~

2020年04月11日

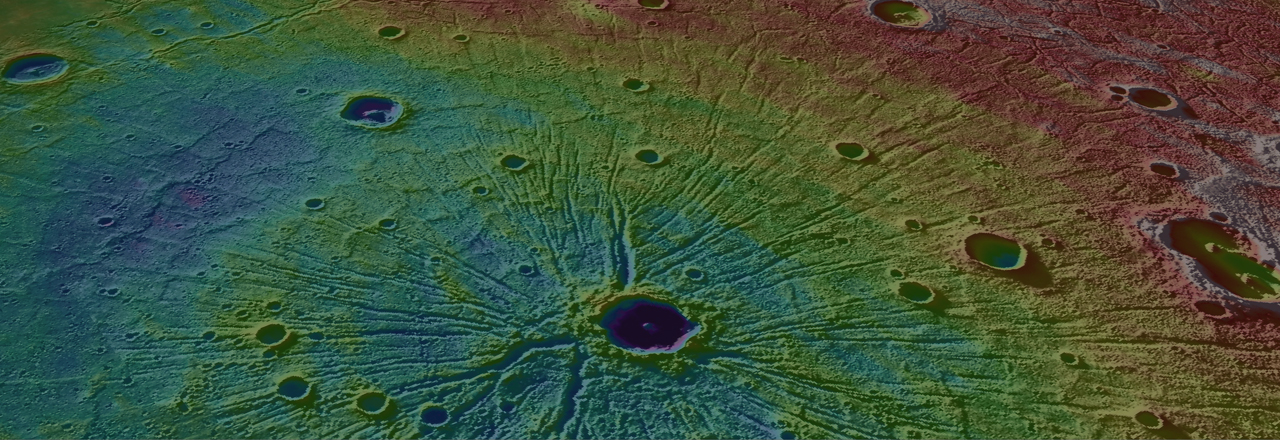

最接近時の地球とBepiColombo探査機のイメージ図(探査機イラスト:石川雅之氏提供)

2018年10月20日に打ち上げられたBepiColombo探査機および水星磁気圏探査機「みお」は約1年半ぶりに地球に接近し、2020年4月10日13時25分頃(日本時間)に最初で最後となる地球スイングバイを実施しました。最接近時には南大西洋上空の高度約12700 kmを通過しました(上図)。地球スイングバイでは地球の重力を利用して約5 km/sの減速を行いました。今回の地球スイングバイを皮切りに「みお」は金星で2回、水星で6回の計9回のスイングバイ(惑星探査機として史上最多)を実施する予定です。2025年12月に予定される水星到着までの総航行距離は(太陽中心座標系で)約88億kmで、今回の地球スイングバイまでに約14億kmを走破しています。

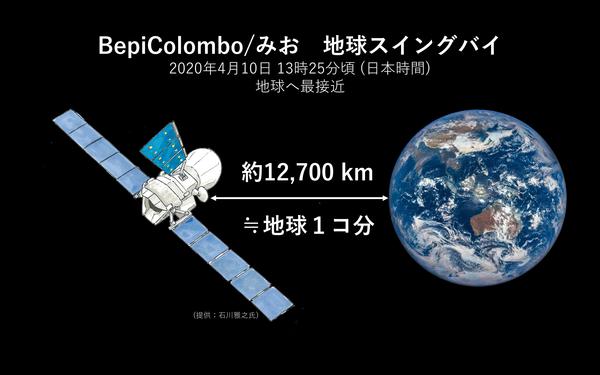

これまでのところ探査機の状態は正常で、計画通りに進行しています。地球スイングバイの結果については今後1-2週間かけて軌道力学の専門家による詳細なデータ解析が行われて判断されます。スイングバイの前後ではBepiColombo探査機に搭載される多くの装置で観測が実施されました。電気推進モジュール(Mercury Transfer Module: MTM)に搭載されたモニタカメラ(MCAM)では美しい地球の姿が何度も撮影されました(図2)。

図2:スイングバイ前の接近時にMTM搭載MCAMが捉えた地球の姿(Credit: ESA/BepiColombo/MCAM)

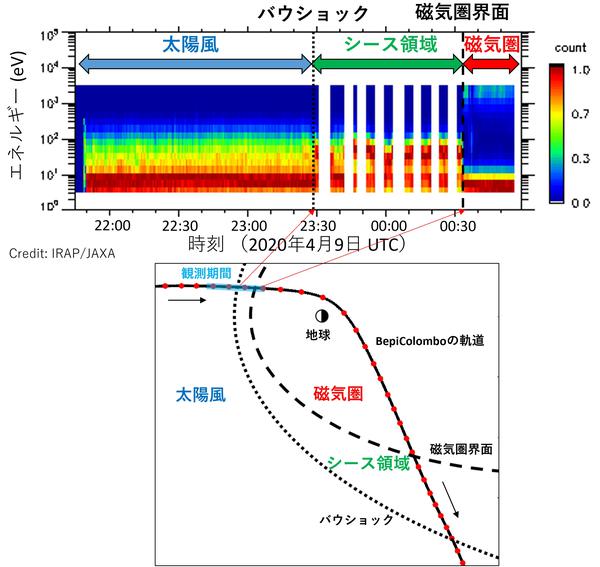

また、水星表面探査機(Mercury Planetary Orbiter: MPO)に搭載された赤外線(MERTIS)・紫外線観測装置(PHEBUS)は月の観測を実施し、磁力計(MAG)やプラズマ粒子観測装置(SERENA)は地球磁気圏の観測などを行いました。MPOによる地球スイングバイ観測の詳細はこちらをご参照ください。また、「みお」に搭載されたプラズマ粒子観測装置(MPPE)、磁力計(MGF)、プラズマ波動観測装置(PWI)も地球磁気圏の観測を実施しました。水星到着までは「みお」は太陽光シールドに囲まれ観測視野が限られるほか、磁力計マストおよびワイヤアンテナの伸展装置が収納状態のままであるなど観測制約があります。しかしそれでも水星「磁気圏」探査機である「みお」にとって、地球磁気圏の通過は観測装置の性能を確認する絶好のチャンスとなります。特にイオン粒子の観測は太陽風中ではシールドに遮蔽されて困難であるため、惑星スイングバイはイオン観測器の腕試しをする限られた機会です。実際に「みお」に搭載された低エネルギー電子観測器(MPPE/MEA)で得られた太陽風および磁気圏の観測結果を図3に示します。2020年4月9日22時~10日1時頃(UTC)の観測結果で、太陽風中から磁気圏へと入っていく様子がはっきり捉えられています。

図3:「みお」搭載MPPE/MEA-2が捉えた地球スイングバイ前の電子観測結果

一方、地球上では世界各地の天文台、科学館、アマチュア天文家らが最初で最後のBepiColombo探査機の姿を捉えようと望遠鏡を一斉に夜空へ向けました。日本でも日本惑星協会、日本公開天文台協会、およびJAXAの呼びかけにより全国各地で「はやぶさ2」の地球スイングバイ時と同様の観測キャンペーンが展開されました。各地からは観測結果の速報が続々と発信されています(図4, 5, 6)。詳細はこちらをご参照ください。またESAが主催する地球スイングバイの撮影コンテストも行われています。

図4: 北海道大学大学院理学研究院付属天文台ピリカ望遠鏡で2020年4月10日19時54分~58分(日本時間)に撮影(提供:JAXA/北海道大学)

図5: 米国ニューメキシコのインターネット天文台で2020年4月10日5時50分57秒(UTC)に撮影(提供:井上毅氏)

図6: 東京大学木曽観測所トモエゴゼンで2020年4月10日20時50分(日本時間)から24分間に撮影(提供:東京大学木曽観測所)

BepiColombo探査機は今後、2020年10月15日に予定される金星スイングバイに向かうほか、惑星間空間の航行中にも太陽風などの観測を行う予定です。詳細は随時WebページやTwitter等で発信される予定なので、引き続きご確認ください。

BepiColomboプロジェクトサイエンティスト 村上 豪(むらかみ ごう)

リンク:

ESAによる地球スイングバイ記事

ESA BepiColombo Webサイト

Twitter アカウント:

BepiColombo: @BepiColombo

みお: @JAXA_MMO

MPO: @ESA_Bepi

MTM: @ESA_MTM